Étude de la Bible

Images - Comparaisons - Symboles Bibliques

Le NT est caché dans l’Ancien ; l’AT est ouvert dans le Nouveau

Ce glossaire est régulièrement mis à jour !

Le Nouveau Testament n’est pas seul à rendre témoignage de Christ, l’Ancien Testament le fait aussi, toutes les Ecritures de l’Ancien Testament rendent témoignage de Christ et de son œuvre. L’interprétation du langage figuré de la parole de Dieu n’est pas toujours simple. Un principe important s’impose lorsque nous sommes occupés des types de l’Ancien Testament: n’allons jamais, dans leur interprétation, au-delà des révélations du Nouveau Testament. Ce sont justement des figures qui nous sont données pour illustrer la doctrine du Nouveau Testament d’une manière appropriée en partant de la pratique et pour la pratique : « Or toutes ces choses leur arrivèrent comme types, et elles ont été écrites pour nous servir d’avertissement, à nous que les fins des siècles ont atteints (1 Corinthiens 10 v. 11) ».

De plus, nous désirons nous occuper d’une catégorie également imagée d’enseignements de l’Écriture, les paraboles du Seigneur dans les évangiles, car il semble que les enfants de Dieu ne tirent que trop peu profit de cette partie de la parole de Dieu. Pourtant, quand le Seigneur Jésus était sur cette terre, Il a mis une grande partie de Ses enseignements sous forme de paraboles. Cela ressort clairement à la fois de la phrase remarquable de Marc 4 v. 2 : « Et il leur enseignait beaucoup de choses par des paraboles », et aussi plus généralement de la lecture et de l’étude attentives des paroles du Rédempteur.

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |

| N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

A

• Remmers Arend

Images et symboles bibliques

• AARON - Premier souverain sacrificateur d’Israël.

Le frère de Moïse a été le premier souverain sacrificateur d’Israël et il est un type du Seigneur Jésus (cf. Hébreux 5 v. 1 à 5). Lors de la consécration des sacrificateurs, l’onction a précédé l’aspersion de sang pour Aaron, alors que pour ses deux fils, il a d’abord été fait aspersion du sang du sacrifice, puis seulement ensuite ils ont été oints de l’huile sainte (Exode 29, 7, 20, 21). Ainsi, au Jourdain, avant de commencer son service, Christ pouvait, lui qui était sans péché, être « oint » de l’Esprit (Luc 3 v. 22 ; 4, 18 ; Actes 10 v. 38), alors que pour nous la foi au sang de Christ précède l’onction ou le sceau du Saint Esprit (2 Corinthiens 1 v. 21 et 22 ; Éphésiens 1 v. 13).

Tandis que la sacrificature d’Aaron a pour objet que des pécheurs soient réconciliés avec Dieu et que les rachetés puissent s’approcher de lui, la sacrificature de Melchisédec parle de la bénédiction de Dieu envers les hommes, ce qui trouvera sa réalisation particulièrement dans le règne millénaire.

Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.

• ABRAHAM - Le patriarche et ancêtre du peuple d’Israël.

Le patriarche et ancêtre du peuple d’Israël n’est pas seulement le plus bel exemple de foi pratique dans l’Ancien Testament, mais il présente aussi des traits typiques. En Hébreux 11 v. 8 à 19, son obéissance de la foi est particulièrement mise en évidence. Le mot croire apparaît pour la première fois dans la Bible en Genèse 15 v. 6 : « Et il crut l’Éternel ; et il lui compta cela à justice ». Alors que dans la première phase de sa vie (Genèse 12 v. 14), sa marche extérieure ainsi que son témoignage sont davantage présentés et, dans la deuxième (Genèse 15 v. 21), ses relations personnelles avec Dieu, la troisième phase donne un aperçu prophétique: au chapitre 22, sa disposition à obéir quand Dieu lui demande d’offrir son fils Isaac en sacrifice fait allusion au don du Fils de Dieu par le Père (ici apparaît pour la première fois au verset 2 le verbe aimer (cf. Romains 8 v. 32 ; Hébreux 11 v. 17 à 19) ; au chapitre 23, la mort de sa femme Sara est une image de la mise de côté temporaire du peuple d’Israël (cf. Romains 11 v. 25) ; au chapitre 24, nous voyons l’appel de l’épouse (l’Assemblée) pour le Fils et au chapitre 25, la bénédiction des nations dans le Millénium.

Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.

• ADAM - Adam et Ève, le premier couple humain, et Christ et son épouse.

Les comparaisons en Romains 5 v. 12 et suivants (v. 14 : la figure de celui qui devait venir), et 1 Corinthiens 15 v. 20, 21 et 45 mettent en lumière la relation typique entre Adam, le chef de la première création tombée dans le péché, et Christ, le chef de la nouvelle création. Le premier homme avait été établi par Dieu comme chef de la création et devait dominer sur toutes les autres créatures (Genèse 1 v. 28). Le premier Adam ayant perdu tous les droits par sa désobéissance, le second homme, le dernier Adam, a été fait par Dieu Chef sur toutes choses en vertu de son œuvre à la croix, parce qu’il s’était acquis tous ces droits par son abaissement profond et sa parfaite obéissance (cf. 1 Corinthiens 15 v. 45 à 49 ; Hébreux 2 v. 6 et suivants). Adam est vu ici davantage en contraste avec Christ.

En Éphésiens 5 v. 30 à 32, un parallèle est toutefois établi entre Adam et Ève, le premier couple humain, et Christ et son épouse, parallèle qui nous autorise à voir en Adam et Ève un type de Christ et de son Assemblée. Comme Ève a été formée du côté d’Adam pendant qu’il était dans un profond sommeil, ainsi Christ, par sa mort à la croix, a posé le fondement pour son Assemblée qu’il aime et à laquelle il sera uni éternellement (Éphésiens 5 v. 25).

Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.

• ADULTÈRE, FORNICATION, PROSTITUTION - Idolâtrie des Cananéens.

À l’encontre des conceptions modernes de la morale et d’une opinion largement répandue, les relations sexuelles entre deux personnes non mariées constituent selon la parole de Dieu le péché de la fornication (1 Corinthiens 5 v. 1), et cela, ainsi qu’il ressort de Genèse 34 (cf. plus particulièrement v. 31), même si un mariage est imminent ou désiré. Si l’une des personnes du couple est déjà mariée, il s’agit alors d’un adultère (Lévitique 20 v. 10). Ces deux formes d’union sont aux yeux de Dieu un péché contre le mariage qu’il a institué pour la vie entière (Genèse 2 v. 18 à 24 ; Romains 7 v. 2 et 3). Dieu a ces péchés en horreur et il nous met en garde contre eux avec insistance, aussi bien dans l’Ancien Testament que dans le Nouveau. Les rachetés ne doivent même pas les avoir à la bouche et encore moins les commettre (Éphésiens 5 v. 3 ; Hébreu 13 v. 4).

Ces péchés jouaient un rôle particulièrement rebutant dans l’idolâtrie des Cananéens (Genèse 38 v. 21 ; Deutéronome 23 v. 17 ; 1 Rois 14 v. 23 et 24 ; cf. Apocalypse 2 v. 14 à 20). Cependant ce n’est pas la seule raison pour laquelle la prostitution est souvent assimilée, dans l’Ancien Testament, particulièrement dans les livres prophétiques, à l’idolâtrie, mais c’est avant tout parce l’Éternel considérait le peuple d’Israël comme sa femme avec laquelle il s’était marié (Jérémie 2 v. 2 ; 3 v. 1 v. 10 ; Ézéchiel 16). En se détournant de Lui pour se tourner vers les idoles des peuples voisins, son peuple se livrait spirituellement à la prostitution. Dans le Nouveau Testament, cette fornication au sens figuré est nommée particulièrement en relation avec Babylone, la grande prostituée (Apocalypse 14 v. 8 ; 17 v. 2).

Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.

• AGNEAU - Le Fils de Dieu, comme le vrai holocauste.

Dans la Bible, l’agneau (de la chèvre ou de la brebis) est une figure d’un être sans défense et dépendant d’autrui (Ésaïe 11 v. 6 ; 40 v. 11 ; Luc 10 v. 3). Il est l’animal le plus souvent prescrit pour les sacrifices dans l’Ancien Testament. Deux agneaux âgés d’un an, sans défaut, devaient être offerts chaque jour en holocauste continuel, deux également le jour du sabbat, sept au commencement des mois et pareillement lors de toutes les fêtes de l’Éternel, à l’exception de la fête des tabernacles au cours de laquelle quatorze agneaux étaient présentés chaque jour, pendant sept jours, et sept agneaux le huitième jour (Nombres 28 ; 29).

Ésaïe 53 v. 7 fait allusion prophétiquement au Rédempteur comme l’Agneau de Dieu : « Il a été opprimé et affligé, et il n’a pas ouvert sa bouche. Il a été amené comme un agneau à la boucherie ». « Commençant par cette écriture », Philippe l’évangéliste a pu annoncer Jésus à l’eunuque de Candace (Actes 8 v. 32 à 35). Dans le Nouveau Testament (à l’exception du passage déjà cité de Luc 10 v. 3 où le mot est cependant employé à la forme du pluriel) nous ne trouvons l’agneau (en grec deux mots différents : amnos et arnion) que comme nom ou titre du Seigneur Jésus. Par l’exclamation : « Voilà l’agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ! (Jean 1 v. 29, 36) », Jean le Baptiseur salue le Fils de Dieu qui, comme le vrai holocauste, allait pleinement résoudre la question du péché selon les saintes exigences de Dieu.

Pierre l’appelle « l’agneau sans défaut et sans tache » dont le sang précieux nous a rachetés (1 Pierre 1 v. 19) ; enfin nous voyons le Seigneur glorifié au milieu du trône de Dieu dans le ciel comme l’Agneau : devant lui, les 24 anciens tombent sur leurs faces et l’adorent ainsi qu’il en est digne (Apocalypse 5 v. 6). Cet agneau, apparemment si petit et si faible, autrefois immolé pour nous, occupe maintenant la place de la puissance et de la gloire suprêmes. Les sept cornes et les sept yeux nous parlent de sa pleine puissance et de son parfait discernement. L’une des 28 mentions du mot « agneau » dans l’Apocalypse se rapporte pourtant au futur adversaire de Christ, soit l’Antichrist.

Au chapitre 13 (v. 11), il est dit de cet homme de péché, le fils de perdition (2 Thessaloniciens 2 v. 3) : « Et je vis une autre bête montant de la terre ; et elle avait deux cornes semblables à un agneau ; et elle parlait comme un dragon ». La ruse et le caractère dangereux de cet homme ne pourraient pas être mis en évidence plus clairement que par ces deux marques opposées. D’une certaine manière il ressemblera extérieurement à l’Agneau véritable, mais en même temps sa vraie nature sera révélée en ce que sa bouche proférera des paroles sataniques lorsqu’il s’assiéra au temple de Dieu et se présentera lui-même comme étant Dieu.

Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.

• AIGLE - Les aigles sont l’expression des jugements de Dieu.

Le mot hébreu nescher, traduit le plus souvent par « aigle », signifie vraisemblablement « vautour », ainsi qu’il est rendu en Michée 1 v. 16. En 2 Samuel 1 v. 23 et dans d’autres passages, sa rapidité et sa force sont citées comme principales caractéristiques (Psaume 103 v. 5 ; Ésaïe 40 v. 31). L’envergure et la force de ses ailes sont une figure des soins de Dieu en faveur des siens (Exode 19 v. 4 ; Deutéronome 32 v. 11). Déjà en Deutéronome 28 v. 49, l’aigle est mis en relation avec le jugement, ce qui semble être la signification de ce symbole dans beaucoup de passages (Proverbes 30 v. 17 ; Osée 8 v. 1). En Matthieu 24 v. 28, où le peuple spirituellement mort d’Israël, qui s’est soumis volontairement à l’Antichrist, est appelé d’une manière figurée un corps mort (bête morte), les aigles sont l’expression des jugements de Dieu venant du ciel et consumant toutes choses. La ressemblance du quatrième animal d’Apocalypse 4 v. 7 (cf. Ézéchiel 1 v. 10) avec un aigle volant indique la venue subite des jugements de Dieu dans ses voies gouvernementales sur la création.

Source : « « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.

• AIRAIN, CUIVRE - Les aigles sont l’expression des jugements de Dieu.

Lorsqu’il est parlé dans la Bible de l’airain, il faut certainement comprendre le cuivre (ou le bronze). Dans l’Antiquité, l’un des principaux lieux où l’on trouvait le cuivre était l’île de Chypre (latin : Cyprus) qui aussi a donné son nom au métal. Déjà en Genèse 4 v. 22, il est fait mention pour la première fois de l’airain comme métal pour la fabrication des outils tranchants. Puis nous le rencontrons de nouveau en Exode 25 v. 3 lors de la construction de la tente d’assignation et de ses ustensiles, construction pour laquelle il a été utilisé 70 talents et 2400 sicles d’airain, soit environ 2500 kg (chap. 38 v. 29).

Dans la parole de Dieu, l’airain est souvent mis en relation avec le feu. Sur l’autel d’airain, les sacrifices étaient consumés par le feu (Exode 27 v. 1 à 8). En Apocalypse 1 v. 15, les pieds du Fils de l’homme sont « semblables à de l’airain brillant, comme embrasés dans une fournaise ». L’airain est toutefois retiré intact du feu.

L’airain est une image de la justice manifestée dans le jugement. Comme Homme, seul le Seigneur Jésus possédait une justice intrinsèque, intérieure, qui pouvait supporter le feu du jugement de Dieu. La figure du serpent d’airain en est l’expression (Nombres 21 v. 4 à 9 ; Jean 3 v. 14 ; 2 Corinthiens 5 v. 21). Comme hommes, nous ne possédons aucune justice qui pourrait subsister devant Dieu. « Toutes nos justices [sont] comme un vêtement souillé (Ésaïe 64 v. 6) ». Mais celui qui croit au Fils de Dieu n’est pas jugé, il est justifié. Dieu est juste quand il condamne le péché, mais il montre aussi sa justice en justifiant celui qui croit en son Fils (Romains 3 v. 26).

Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.

• AMALEK - Amalek est une image de Satan.

Le nom Amalek peut être traduit par : « peuple pillard » ou : « qui dépouille le peuple ». Amalek était le fils d’Éliphaz et de Thimna (Genèse 36 v. 12 à 16), donc un petit-fils d’Ésaü. Le fait que la contrée des Amalékites est déjà mentionnée en Genèse 14 v. 7 n’est pas en contradiction avec ce qui précède, les lieux de la Bible étant souvent nommés longtemps à l’avance par leurs noms futurs (cf. le nom de Béthel en Genèse 12 v. 8 ; 28 v. 19). Les lieux d’habitation de ce peuple apparenté à Israël étaient situés au sud de la Palestine, c’est-à-dire près de l’Égypte (Nombres 13 v. 29 ; 1 Samuel 15 v. 7 ; 27 v. 8).

Les Amalékites se sont constamment révélés être les oppresseurs d’Israël. Ils étaient des pécheurs et ne craignaient pas Dieu (Deutéronome 25 v. 17 ; Juges 10 v. 22 ; 1Samuel 15 v. 18). Après être sorti d’Égypte, Israël rencontra aussitôt Amalek (Ex. 17 v. 8 ; Nombres 14 v. 43 à 45), et même dans le pays de Canaan, Amalek ne laissa pas le peuple de Dieu en paix. Amalek y est presque toujours vu en relation avec les autres habitants du pays, lesquels sont une figure de la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes (Juges 3 v. 13 ; 6 v. 3 ; Éphésiens 6 v. 12). L’inimitié des Amalékites est cruelle et rusée. Ils attaquent les faibles, détruisent la récolte du pays, et là où ils passent, ils brûlent les villes et pillent tout (Deutéronome 25 v. 17 ; 1 Samuel 30 v. 1 et 2).

Amalek est une image de Satan qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer (1 Pierre 5 v. 8). En vérité, il est un ennemi vaincu, car son jugement est déjà prononcé : « Sa fin sera la destruction (Nombres 24 v. 20) ». De même que Dieu a dit d’Amalek : « L’Éternel aura la guerre contre Amalek de génération en génération (Exode 17 v. 16) », de même le croyant doit résister aux attaques de Satan (Jacques 4 v. 7 ; 1 Pierre 5 v. 9). Ce combat dure aussi longtemps que nous sommes sur la terre. Mais à la fin s’accomplira la parole de Romains 16 v. 20 : « Or le Dieu de paix brisera bientôt Satan sous vos pieds ».

Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.

• ÂNE - L’âne est une bête de somme et une monture modeste.

Aujourd’hui encore il est apprécié dans le Proche-Orient. Il peut porter des charges étonnantes et c’est sans doute pour cette raison qu’il est parfois une figure de l’humilité (Genèse 49 v. 14 et 15). Lors de sa première venue, quand le Seigneur Jésus a séjourné sur la terre dans l’abaissement profond, il est entré dans Jérusalem sur un âne. Mais lorsqu’il apparaîtra pour la seconde fois en gloire comme Fils de l’homme, il sera assis sur un cheval blanc (Zacharie 9 v. 9 ; Matthieu 21 v. 5 ; Apocalypse 19 v. 11).

L’âne, spécialement l’âne sauvage, est comparé dans la Bible à l’homme. Au sujet d’Ismaël, l’Ange de l’Éternel prophétise à Agar, servante d’Abraham : « Lui, sera un âne sauvage d’homme », et Job dit : « Et l’homme stupide s’enhardit, quoique l’homme naisse comme le poulain de l’âne sauvage » (Genèse 16 v. 12 ; Job 11 v. 12). Un des premiers commandements que le peuple d’Israël a reçu de Dieu après sa délivrance d’Égypte prescrivait : « Et tout premier fruit des ânes, tu le rachèteras avec un agneau ; et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Et tout premier-né des hommes parmi tes fils, tu le rachèteras (Exode 13 v. 13 ; 34 v. 20) ». Là aussi nous voyons une certaine assimilation à l’âne comme figure de l’homme naturel qui a besoin de rédemption. C’est ainsi que doit être également interprété le commandement défendant le joug mal assorti, selon lequel l’Israélite ne devait jamais atteler ensemble un bœuf et un âne devant une charrue (Deutéronome 22 v. 10). Ce commandement est appliqué, dans le Nouveau Testament, à la relation (dans le mariage, l’amitié, la profession, les associations, etc.) d’un croyant avec un incrédule (2 Corinthiens 6 v. 14 et suiv.). Selon la loi, le bœuf était un animal pur, l’âne un animal impur ; en outre, ces deux animaux ont des caractères totalement différents qui ne s’accordent en aucun cas. Une leçon simple mais sérieuse et importante pour chaque enfant de Dieu !

Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.

• ANIMAUX (symboliques), cherubin, seraphin.

Les quatre animaux sont décrits pour la première fois en Ézéchiel 1 v. 5 à 14. Dans le Nouveau Testament, ils se trouvent dans le livre de l’Apocalypse (Apocalypse 4 v. 6 à 9). Ils se tiennent au milieu et à l’entour du trône de Dieu, et ils symbolisent les caractères de son gouvernement et de ses jugements sur le monde (Ézéchiel 1 v. 26). Les faces des animaux en Ézéchiel 1 correspondent à celles d’Apocalypse 4. Le lion parle de la force, le veau de la constance, l’homme de la sagesse et l’aigle de la soudaineté et de la rapidité des jugements à venir. En Ézéchiel chacun des quatre animaux porte les quatre caractères, tandis qu’en Apocalypse chaque animal n’en présente qu’un des quatre. Alors qu’en Ézéchiel 1 v. 18 les jantes des roues des quatre animaux sont pleines d’yeux tout autour, il est dit en Apocalypse 4 v. 6 et 8 qu’ils sont « pleins d’yeux devant et derrière », et qu’ils sont « tout autour et au-dedans, pleins d’yeux ». Aussi bien en Ézéchiel 1 v. 28 qu’en Apocalypse 4 v. 3, il y a un arc-en-ciel autour du trône.

Les animaux sont reconnus par Ézéchiel comme étant des chérubins (Ézéchiel 10 v. 20). La signification du nom Cherub (hébr. Keruv, pl. Keruvim) n’est pas certaine. Il a pour interprétation : « celui qui combat », « celui qui saisit », « le serviteur fidèle » ou « celui qui est grand, qui est puissant ». Les chérubins ou les animaux avaient quatre ailes (Ézéchiel 1 v. 6).

Quand le prophète Ésaïe décrit le trône de Dieu, il voit au-dessus du trône les séraphins, dont le nom signifie « les ardents (Ésaïe 6 v. 1 à 4) ». Les séraphins ont six ailes comme les quatre animaux d’Apocalypse 4, et comme ceux-ci ils ne cessent de dire « Saint, saint, saint (Ésaïe 6 v. 3 ; Apocalypse 4 v. 8) ».

Une comparaison des deux descriptions de l’Ancien Testament avec celle du Nouveau nous amène à la conclusion qu’Ézéchiel et Ésaïe n’ont vu chacun pour soi qu’une partie de l’immense gloire du trône de Dieu, alors que Jean, pour ainsi dire, a pu contempler à face découverte toute la gloire du Seigneur. À la vue de l’image de la gloire de l’Éternel, Ézéchiel est tombé sur sa face et Ésaïe s’est écrié : « Malheur à moi ! car je suis perdu ; car moi, je suis un homme aux lèvres impures, et je demeure au milieu d’un peuple aux lèvres impures ; car mes yeux ont vu le roi, l’Éternel des armées (Ézéchiel 1 v. 28 ; Ésaïe 6 v. 5) ». Cependant Jean peut dire : « Je vis : et voici, une porte ouverte dans le ciel, et la première voix que j’avais ouïe, comme d’une trompette parlant avec moi (c’est-à-dire la voix du Seigneur Jésus), disant : Monte ici (Apocalypse 4 v. 1) ».

Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.

• ANNEAU, BAGUE - Image de l’alliance et de la communion.

L’anneau, spécialement la bague, est une image de l’alliance et de la communion ; sa forme sans commencement ni fin évoque l’éternité. Dans l’Antiquité, le port d’un anneau était un privilège particulier, et son octroi était l’expression de la considération ; l’anneau parle en outre de puissance et d’autorité (Genèse 41 v. 42 ; Jacques 2 v. 2). La pensée de la communion intime dans l’amour apparaît particulièrement dans le Cantique des cantiques 8 v. 6, où la fiancée dit : « Mets-moi comme un cachet (ou une bague à cachet) sur ton cœur, comme un cachet sur ton bras » (cf. Aggée 2 v. 23). Lors de son retour vers son père, le fils prodigue a reçu non seulement la plus belle robe (cf. Apocalypse 7 v. 14) et des sandales pour « marcher d’une manière digne » (cf. Éphésiens 4 v. 1), mais aussi un anneau comme marque de l’amour, de la communion et de l’estime du père (Luc 15 v. 22).

Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.

• ARBRE - L’arbre produit du fruit.

Souvent la première mention d’un concept donne déjà une clé quant à son sens figuré et spirituel. L’arbre est mentionné pour la première fois en Genèse 1 v. 11 et 12 : «…et la terre produisit l’herbe… et l’arbre produisant du fruit ».

Dans le jardin d’Eden, il y avait deux arbres particuliers : l’arbre de vie, au milieu du jardin, ainsi que l’arbre de la connaissance du bien et du mal (Genèse 2 v. 9). La défense de manger du fruit de ce dernier amena le péché et la mort dans le monde ; l’accès à l’arbre de vie fut fermé à l’homme (Genèse 3). Cependant, il est prophétiquement de nouveau question de l’arbre de vie, avec ses douze fruits, dans le paradis de Dieu ; il servira de nourriture aux vainqueurs (Apocalypse 2 v. 7) et, dans le règne millénaire, ses feuilles seront pour la guérison des nations (Apocalypse 22 v. 2). C’est une image de Christ qui seul peut donner la vie éternelle et qui, pour l’éternité, est la source de toute bénédiction pour les siens.

Dans la Bible, l’arbre est souvent le symbole d’une grande puissance. L’Assyrien (Ézéchiel 31 v. 3) et Nebucadnetsar (Daniel 4 v. 10) sont comparés à de grands arbres. L’arbre qui a crû à partir d’un petit grain de moutarde, en Matthieu 13 v. 31 et 32, est une image semblable mais négative. Le royaume des cieux, qui doit porter un caractère céleste, devient une puissance terrestre. Ce n’est pas la croissance du royaume des cieux voulue de Dieu, mais son développement consécutif au rejet du roi. Les oiseaux, qui demeurent dans ses branches, symbolisent les démons.

En revanche, l’homme bienheureux du psaume 1 est semblable à un arbre planté près des ruisseaux d’eaux, qui rend son fruit en sa saison et dont la feuille ne se flétrit point.

Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.

• ARC-EN-CIEL - La fidélité immuable de Dieu.

Un arc-en-ciel se forme dans la partie du ciel opposée au soleil, par la réfraction de la lumière du soleil dans les gouttes d’eau. Il est mentionné pour la première fois en Genèse 9 v. 13 à 17 après le déluge, et cela parce qu’il n’avait jamais plu auparavant (Genèse 2 v. 5 à 6). Dieu a donné à Noé ce signe de son alliance avec la terre qui ne devait plus être de nouveau jugée par un déluge (cf. 2 Pierre 3 v. 5 à 13). Lorsque le jugement de Dieu viendra, toute l’ancienne création « embrasée sera dissoute ». Cependant jusque-là, Dieu agit avec patience et en grâce.

Comme symbole de la fidélité de Dieu à ses promesses quant à la terre, et cela en dépit de tous les péchés de l’homme, l’arc-en-ciel est un signe des voies gouvernementales de Dieu envers le monde (Ézéchiel 1 v. 28 ; Apocalypse 4 v. 3 ; 10 v. 1). La beauté de cet arc dans la nuée doit toujours nous rappeler la fidélité immuable de Dieu.

Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.

• ARCHE (de Noé) - Une figure du baptême d’eau.

Avant le déluge, Noé, sur l’ordre de Dieu, a dû construire pour lui et sa famille une arche dans laquelle ils échapperaient au jugement de Dieu sur l’humanité pécheresse (Genèse 6). En Hébreux 11 v. 7, cette arche est désignée comme moyen « pour la conservation de sa maison », et Pierre interprète l’ensemble de cet événement comme étant une figure du baptême : l’eau du jugement a porté en même temps l’arche salvatrice (1 Pierre 3 v. 19 à 21). Que nous pensions à la délivrance éternelle ou à la signification temporelle du baptême, dans les deux cas le refuge en Christ est notre protection pour la traversée des eaux de la mort. Christ est notre « arche », notre délivrance. Il a été pour nous dans le jugement, et nous sommes cachés en lui pour le temps et pour l’éternité.

Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.

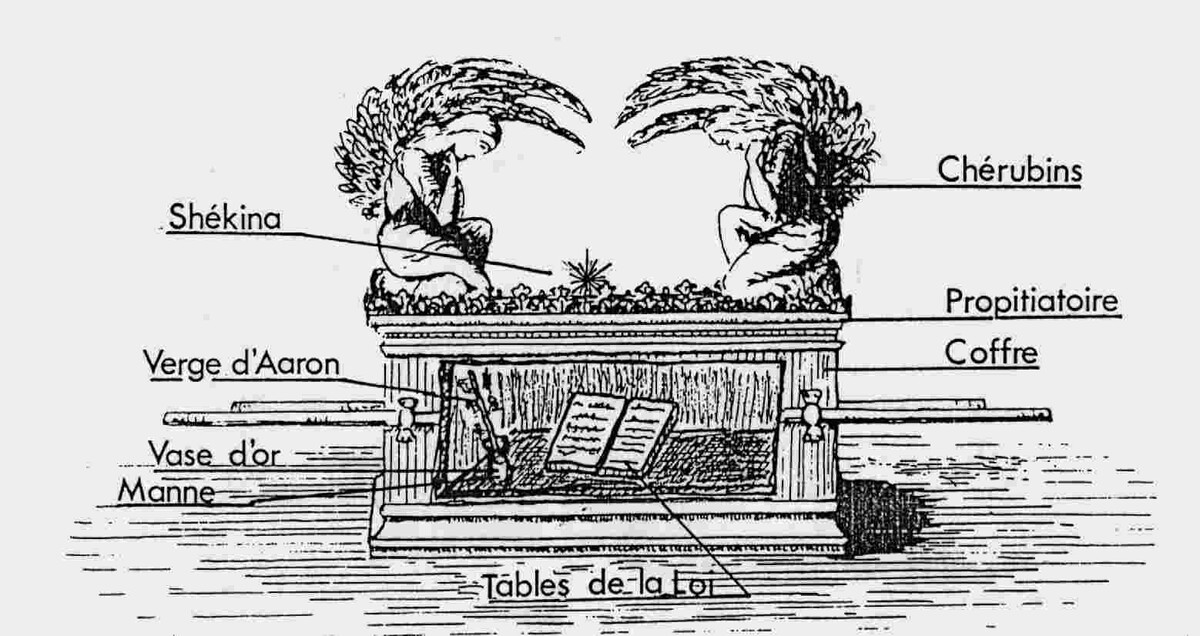

• ARCHE (de l’alliance) - Une figure du baptême d’eau.

L’arche de l’alliance (hébr. ‘aron), dont la description est donnée en Exode 25 v. 10 à 22, avait différentes appellations : l’arche de l’alliance (Deutéronome 31 v. 26), l’arche de l’alliance de Dieu ou de l’Éternel (Juges 20 v. 27 ; Nombres 10 v. 33), l’arche de l’Éternel (Josué 3 v. 13), l’arche de Dieu (1 Samuel 4 v. 11) et enfin, durant la marche d’Israël dans le désert, l’arche du témoignage (la première fois en Exode 25 v. 22, la dernière en Josué 4 v. 16). Elle était de bois de sittim (bois) et entièrement plaquée d’or pur. Elle renfermait les deux tables de la loi avec les dix commandements, puis plus tard la verge d’Aaron, qui avait bourgeonné, et la cruche avec la manne (Exode 25 v. 21 ; 1 Rois 8 v. 9 ; Hébreux 9 v. 4).

L’arche était couverte par le propitiatoire (le substantif hébreu kapporeth est dérivé d’un verbe qui signifie étymologiquement « couvrir », mais veut dire usuellement « expier, pardonner »). Celui-ci était fait entièrement d’or pur et il était couronné de deux chérubins, tirés de lui, dont les ailes s’étendaient en haut. Deux barres, reliées à l’arche par quatre anneaux, servaient à la transporter. L’arche était le seul objet qui se trouvait dans le lieu très saint de la tente d’assignation et du temple, la sainte habitation de Dieu, et elle était le trône de Dieu sur la terre; Il siégeait entre les chérubins (1 Samuel 4 v. 4 ; Psaume 80 v. 1). Une fois l’an, au grand jour des propitiations (Lévitique 16), le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint pour y faire aspersion du sang du sacrifice sur le propitiatoire et pour faire propitiation pour le peuple.

L’arche de l’alliance est un type de Christ, du Fils de Dieu devenu homme (cf. Jean 1 v. 14). Lui seul pouvait dire avec raison : « C’est mes délices, ô mon Dieu, de faire ce qui est ton bon plaisir, et ta loi est au-dedans de mes entrailles » (Psaume 40 v. 8 ; Hébreux 10 v. 5 et suiv.). Le propitiatoire est en revanche un type de la gloire et de la justice de Dieu révélées en vertu de l’œuvre accomplie de la rédemption (cf. Romains 3 v. 25). L’Homme glorifié dans le ciel, qui a accompli la grande œuvre de la rédemption, est le fondement de la relation de Dieu avec ses rachetés. Les barres symbolisent le fait que la vérité, dont l’arche et le propitiatoire nous parlent, est confiée au peuple de Dieu pour qu’il en rende témoignage.

Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.

• ARGENT - Le plus souvent moyen de paiement.

Comme l’or, l’argent compte parmi les métaux précieux qui sont convoités à cause de leur rareté, de leur valeur et de leur éclat. Il est mentionné dans la Bible le plus souvent comme moyen de paiement. Déjà avant l’apparition des monnaies frappées, on pesait l’argent lorsqu’on avait quelque chose à payer (cf. Genèse 23 v. 16). En hébreu et en grec, ainsi que dans quelques langues modernes, le mot argent désigne aussi bien le métal précieux que la monnaie. En Job 28 v. 15 il est dit de la sagesse : « L’argent ne se pèse pas pour l’acheter ».

Selon Exode 30 v. 11 à 16 et 38 v. 25 à 28, chaque Israélite depuis l’âge de vingt ans, qu’il soit riche ou pauvre, devait donner un demi-sicle d’argent comme rançon de son âme. Cette rançon remplissait un double but. Premièrement elle préservait chaque Israélite de la plaie, du jugement de Dieu, secondement elle servait de matériau pour la construction de la tente d’assignation. Les ais du tabernacle étaient fixés sur des bases d’argent (Exode 26 v. 19).

L’argent est une figure du prix que le Seigneur Jésus a payé pour le rachat des pécheurs. En 1 Pierre 1 v. 18 et 19 il est dit que nous avons été rachetés non par des choses corruptibles, de l’argent ou de l’or, mais par le sang précieux de Christ. Ainsi tous les rachetés du temps actuel constituent ensemble l’Assemblée du Dieu vivant qu’il s’est acquise par le sang de son propre Fils (Actes 20 v. 28).

Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.

• ARGILE, POTIER - Le plus souvent moyen de paiement.

Dans l’Antiquité, les vases d’argile, très fragiles, étaient les récipients les plus répandus dans les maisons. Ils étaient façonnés avec de l’argile molle sur le tour du potier et finalement cuits au four, comme les briques fabriquées avec la même matière (Genèse 11 v. 3 ; Jérémie 18 v. 2 à 4). Dans la Bible, l’argile et les vases de terre cuite faits ainsi sont assez souvent employés comme figure de l’homme (Job 10 v. 9 ; 33 v. 6 ; Ésaïe 45 v. 9), figure qui parle de la faiblesse et de la fragilité du corps humain et de la vie (Lamentations 4 v. 2 ; 2 Corinthiens 4 v. 7). Le pouvoir du potier de former des vases comme il lui plaît est comparé à la souveraineté de Dieu dans ses voies envers les hommes (Ésaïe 64 v. 8 ; Jérémie 18 v. 6 ; Romains 9 v. 21).

Aussi bien le pétrissage de l’argile que le brisement des vases qui en ont été faits sont parfois des figures du châtiment et du jugement (Psaume 2 v. 9 ; Ésaïe 30 v. 14 ; 41 v. 25 ; Jérémie 19 v. 11 ; Apocalypse 2 v. 27).

En tant que matière provenant de la terre, l’argile est aussi un symbole de l’insignifiance et du caractère passager, c’est-à-dire de quelque chose qui n’a pas de durée devant Dieu (Daniel 2 v. 33 ; 2 Timothée 2 v. 20 et 21).

Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.

• ARME - Nous pouvons combattre le bon combat de la foi.

Alors que dans le Nouveau Testament les armes comme instruments de guerre sont mentionnées presque uniquement au sens figuré, dans l’Ancien Testament il en est parlé avant tout au sens concret ; le prophète Jérémie parle une fois des « armes de l’indignation de l’Éternel (Jérémie 50 v. 25) ». L’ensemble de nos armes spirituelles constitue « l’armure complète de Dieu (Éphésiens 6 v. 11) » ; dans d’autres passages il est question des « armes de la lumière » et des « armes de justice (Romains 13 v. 12 ; 2 Corinthiens 6 v. 7) ». Le combat chrétien de la foi n’a pas lieu contre le sang et la chair, et par conséquent les armes de notre guerre ne sont pas charnelles (2 Corinthiens 10 v. 4). Elles sont le plus souvent des moyens de protection, tels la cuirasse de la justice ou de la foi (Éphésiens 6 v. 14 ; 1 Thessaloniciens 5 v. 8), le casque du salut (Éphésiens 6 v. 17 ; 1 Thessaloniciens 5 v. 8) et le bouclier de la foi (Éphésiens 6 v. 16). La seule véritable arme défensive et offensive est l’épée de l’Esprit, c’est-à-dire la Parole de Dieu (Éphésiens 6 v. 17). Pourvus de ces armes, nous pouvons combattre le bon combat de la foi comme de « bons soldats de Jésus Christ (2 Timothée 2 v. 3) ».

Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.

• AROMATE - Pour réjouir Dieu par une odeur agréable.

L’huile de l’onction sainte consistait en plusieurs aromates : la myrrhe, le cinnamome, le roseau aromatique, la casse et l’huile d’olive ; l’encens composé saint était fait de stacte, de coquille odorante, de galbanum et d’encens (Exode 30 v. 22 à 38). Dans l’acte de Marie de Béthanie qui oignit la tête et les pieds du Seigneur Jésus avec du nard de grand prix, de sorte que la maison fut remplie de l’odeur du parfum, nous discernons aisément une image de l’adoration (Marc 14 v. 3 et suiv. ; Jean 12 v. 3). Lorsque, comme rachetés, nous adorons notre Dieu et Père en esprit et en vérité, une odeur agréable qui le réjouit monte vers lui.

Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.

• AUTEL - Le lieu de rencontre et de communion de l’homme avec Dieu.

Un autel est une sorte de table, sur laquelle des sacrifices étaient offerts et brûlés au feu. L’autel est le lieu de rencontre de l’homme avec Dieu et, par conséquent aussi, de la communion avec lui (1 Corinthiens 10 v. 18). Le premier autel mentionné dans la Bible fut bâti par Noé après le déluge (Genèse 8 v. 20). Les faux dieux des païens, derrière lesquels se tiennent les démons, avaient également leurs autels sur lesquels des sacrifices leur étaient offerts (1 Corinthiens 10 v. 20).

Dans la tente d’assignation, il y avait deux autels : l’autel d’airain ou autel de l’holocauste qui se trouvait dans le parvis, et l’autel de l’encens ou autel d’or placé dans le lieu saint. L’autel de l’holocauste était fait de bois de sittim et plaqué d’airain (Exode 27 v. 1 à 8 ; 38 v. 1 à 7). Cet autel est un type de la croix de Golgotha et du Seigneur Jésus lui-même qui a accompli l’œuvre de l’expiation. Là le jugement de Dieu a frappé l’Homme Christ Jésus, là le Juste a souffert pour les injustes, afin de nous amener à Dieu (1 Pierre 3 v. 18). De même que chaque Israélite devait venir à cet autel lorsqu’il s’approchait de Dieu, ainsi aujourd’hui nul homme ne vient à Dieu sinon par le Rédempteur Jésus Christ. En Malachie 1, l’autel de l’holocauste est appelé la table de l’Éternel au verset 7, et la table du Seigneur au verset 12 (cf. Ézéchiel 41 v. 22). De même que l’autel était le lieu de la communion de l’Israélite avec l’Éternel, de même aujourd’hui le Seigneur Jésus, par son œuvre, est le fondement de la communion de l’enfant de Dieu avec lui et avec le Père (1 Corinthiens 10 v. 16 à 22 ; Hébreux 13 v. 10).

Comme le chandelier et la table des pains de proposition, l’autel de l’encens ou l’autel d’or se trouvait dans le lieu saint; il est vu toutefois en étroite relation avec le lieu très saint (1 Rois 6 v. 19 à 22 ; Hébreux 9 v. 4). Il était aussi de bois de sittim, mais il était plaqué d’or pur. Seul l’encens y était offert (Exode 30 v. 1). L’autel de l’encens est un type du lieu de la prière et de l’adoration des croyants (cf. Apocalypse 5 v. 8 ; 8 v. 3).

Au temps de l’ancienne alliance, seuls quelques hommes appelés à cela, les sacrificateurs, pouvaient pénétrer dans le lieu saint. Mais maintenant, en conséquence de l’œuvre expiatoire de Christ, l’accès des lieux saints célestes est ouvert à tous les rachetés, puisque, selon leur position, ils sont tous devenus des sacrificateurs (cf. Nombres 4 v. 19 et 20 ; Hébreux 4 v. 16 ; 9 v. 6 ; 10 v. 19 à 22 ; 1 Pierre 2 v. 5).

Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.

• AVEUGLE - Infirmité corporelle, mais aussi comme châtiment de Dieu.

La cécité est souvent mentionnée dans la Bible, et cela non seulement en tant qu’infirmité corporelle congénitale ou héréditaire, mais aussi comme châtiment de Dieu (Genèse 19 v. 11 ; 2 Rois 6 v. 18). Beaucoup d’aveugles ont recouvré la vue par le Seigneur Jésus (Matthieu 9 v. 27 et suiv. ; 11 v. 5 ; 12 v. 22 ; 15 v. 30 et 31 ; 20 v. 30 et suiv. ; 21 v. 14 ; Jean 9).

Au sens figuré, la cécité est une figure de l’insensibilité spirituelle, c’est-à-dire de l’incapacité de discerner la volonté de Dieu ou quoi que ce soit « dans la vraie lumière ». Les chefs des Juifs sont appelés par le Seigneur Jésus des aveugles, conducteurs d’aveugles (Matthieu 15 v. 14). Mais des croyants peuvent aussi tomber dans un état de cécité qui les rend incapables de parvenir à une vraie connaissance (2 Pierre 1 v. 9 ; Apocalypse 3 v. 17). Satan « a aveuglé les pensées des incrédules, pour que la lumière de l’évangile de la gloire du Christ qui est l’image de Dieu ne resplendît pas pour eux (2 Corinthiens 4 v. 4) », bien qu’il eût fait miroiter au premier couple que leurs yeux seraient ouverts (Genèse 3 v. 5) ! Cependant, lorsqu’ils eurent cédé à sa séduction et qu’ils eurent mangé le fruit défendu de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, leurs yeux ne furent ouverts que pour connaître « qu’ils étaient nus » (v. 7). Plus tard, il est parlé à plusieurs reprises des yeux ouverts sur la grandeur et la grâce de Dieu (Genèse 21 v. 19 ; Nombres 22 v. 31 ; 2 Rois 6 v. 17 ; Luc 24 v. 31 ; cf. Psaume 119 v. 18).

Source : « IMAGES ET SYMBOLES BIBLIQUES » - par Remmers Arend.

• Philippe Dehoux

La Bible d'après les textes originaux hébreu

• A.D.N - La signification du terme : A.D.N !

Les scientifiques ont appelé ce qui constitue notre individualité au cœur de nos cellules : L'acide désoxyribonucléique, soit l'acronyme ADN ou DNA en anglais ! Je ne pense pas qu'ils ont compris qu'en nommant ce brin d'acides aminés ainsi, ils lui ont donné le nom de « Seigneur » ! En effet, en hébreu Adon veut dire seigneur et s'écris ainsi « אדון », et la racine primaire de ce nom est « aleph », « א », « daleth », « ד » et « noun », « נ », soit ADN en français !

D'un point de vue spirituel, chaque être humain a le mot « Seigneur » dans chacune de ses cellules !

Source : « LA BIBLE D'APRÈS LES TEXTES HÉBREU » - par Philippe Dehoux.

• ALLÉLUIA - « הללויה » en hébreu, veut dire « Loué soit Dieu !

Ce mot vient de deux racines. La première « Halel », « הלל », veut dire : Gloire à, louer, adorer, prier. La seconde « Yah », « יה » est la contraction du Tétragramme « יהוה », généralement traduit par « l’Eternel » ou « Seigneur ».

Je voudrais, ici, nous mettre en garde sur une mauvaise prononciation du mot « Alléluia », qu’il m’est arrivé d’entendre. Parfois, à la place de ALLéluia en prononçant « ALL », certaines personnes, disent « RALLéluia », prononçant « RALL ». Cela revient à dire en hébreu « חללויה », « ralléluia », qui veut dire « que l’Eternel s’éloigne » ! Voyez-vous l’importance de savoir ce que l'on dit, et d’une bonne prononciation dans nos prières ? Au lieu de dire, « que l’Eternel soit loué », nous pouvons dire « que l’Eternel s’éloigne ! ».

Source : « LA BIBLE D'APRÈS LES TEXTES HÉBREU » - par Philippe Dehoux.

• AMEN - Amen « אמן », a donné le mot « Emouna », « אמונה » !

« Emouna » veut dire la « foi »

La foi qui n’est pas une simple croyance. La racine de « amen » signifie quelque chose sur laquelle nous pouvons placer notre confiance, c’est quelque chose de sûr et de certain, c’est croire en quelque chose de fondé, de certain.

En français, le mot « croire » a perdu de sa signification. En effet, lorsque nous demandons par exemple : « Papa a-t-il acheté du pain ? » et que l’on nous répond : « Je crois ! », cela n’induit pas une certitude, mais une possibilité ! Il nous faut vérifier la réponse pour savoir si le père a acheté du pain ou non. Souvent nous rétorquons à ce genre de réponse : « Tu crois ou tu es sûr ? ». Dans le mot croire en français, il n’y a pas de certitude comme dans « emouna » en hébreu !

Lorsque nous disons « Amen » à une prière, ou à une affirmation, nous disons en substance : « Je reconnais ce qui vient d’être dit, comme véritable, certain et sûr, et je place toute ma foi et mon être dans cette prière, ou affirmation, en la reconnaissant comme quelque chose de véritable ! »

Lorsque Jésus voulait dire à ceux qui l’écoutaient, quelque chose d’important, sur laquelle ils pouvaient placer leur foi, dans nos traductions il est dit : « En vérité, en vérité, je vous le dis… ». En hébreu cette expression se dit : « Amen vé amen » ! C’est la vérité, cela est véritable et sûr !

Frères et sœurs, ne disons pas amen de manière légère à toutes sortes de prières ou de paroles, car ce faisant, nous nous engageons pleinement en elles. Lorsque nous disons « amen » à la Parole de Dieu, nous proclamons : Cela est véritable et nous plaçons toute notre confiance dans cette Parole, nous la prenons pour fondement de notre foi (Emouna) !

Cependant, la racine « amen » donne un autre mot, ce mot c’est « mammon » ! « Mammon » est une chose que nous nous fabriquons nous même et sur laquelle nous plaçons notre confiance, notre foi !

C’est pour cela que Jésus disait à ses disciples que nous ne pouvons pas servir deux maîtres, Dieu et mammon, c’est-à-dire la richesse. Lorsque nous avons des richesses, celles-ci nous placent dans un certain confort et nous rassurent. Nous ne craignons pas l’avenir car nous les possédons. Notre foi et notre confiance sont placées dans ces richesses, que nous nous sommes accumulées. Si Dieu nous demande de les abandonner, alors bien souvent cela nous effraie, voire, nous terrorise, et nous sommes comme le jeune homme riche, nous repartons tout triste !

Cependant, nos richesses, ne sont pas forcément matérielles ! Ce peut être notre vie, notre situation, nos affections, nos réussites, notre bonheur, tout ce sur quoi nous plaçons notre foi et notre confiance !

Abandonner notre vie pour placer notre « foi », notre « emouna », sur Dieu seul et sa Parole, n’est pas chose aisé pour des êtres charnels tels que nous ! Mais c’est le seul chemin d’une vraie vie épanouie ! Nous ne pouvons trouver la plénitude d’une vie accomplie que dans un abandon total à Dieu, en Jésus-Christ, et en plaçant notre « emouna » sur ce qu’Il dit et fait !

Nous avons tendance à penser que nous devons « fabriquer » nous même l’objet de notre foi et de notre confiance, et parfois cela peut être même nos activités spirituelles ! Mais nous lorsque nous nous abandonnons entre les mains de notre Seigneur dans une foi véritable, en acceptant de « perdre » notre vie, nous sommes surpris de constater que ce chemin nous rempli de satisfaction, de paix et de repos !

Source : « LA BIBLE D'APRÈS LES TEXTES HÉBREU » - par Philippe Dehoux.

• Georges A. et Christian B.

Enseignement pratique des paraboles

• ABSENCE (du Seigneur) - En l’attendant, il faut veiller et tenir sa lampe allumée, être prêt pour son retour.

Dans beaucoup de paraboles, le Seigneur est absent. Dans celle de la croissance (Marc 4 v. 27) il est loin jusqu’à la moisson ; pendant son absence, il s’agit de porter du fruit. Dans la parabole des noces, le roi n’apparaît pas avant que les invités soient rassemblés. Pendant tout le temps où les esclaves vont et viennent et réunissent ceux qui doivent participer aux noces, le roi est absent. Il en est de même en Luc 14, dans les paraboles des conviés (v. 8 et 16). Pendant son absence, il faut prendre la place de l’humilité, inviter aux noces, chacun pour soi répondre à son invitation.

Dans le récit de Luc 10, après avoir amené le blessé dans l’hôtellerie, le Samaritain s’en va ; mais il reviendra bientôt : il n’a laissé que deux deniers pour pourvoir aux besoins de son protégé. En l’absence du Seigneur, les siens ne doivent-ils pas soigner les blessés et, conduits par le Saint Esprit (divin hôtelier), s’occuper de ceux qui sont dans l’hôtellerie ? En Marc 13 v. 34, l’homme qui s’en va hors du pays, laisse sa maison à ses esclaves et confie à chacun son ouvrage. Pendant qu’il est loin, il importe, comme en Luc 12, de veiller et de nourrir ceux de sa maison.

Dans la parabole des dix vierges, l’Époux n’est pas encore venu. En l’attendant, il faut veiller et tenir sa lampe allumée, être prêt pour son retour. Enfin, dans la parabole des talents, ce n’est que longtemps après que le maître revient régler compte avec ses serviteurs. En son absence, il importait de faire valoir ce qu’il avait confié.

Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Georges André.

• AMIS (les trois) (1) - Nous perdons trop vite des yeux qu’il y différentes manières de voir la prière.

Luc 11 v. 5 à 8. Les paraboles du Seigneur sont riches en enseignements pratiques. Dans quelques-unes d’entre elles, le Seigneur prend le sujet de la prière, et met l’accent sur son importance vue sous différents aspects. Certaines paraboles ont été prononcées pour montrer aux gens comment et quand ils devaient prier. D’autres donnent des exemples de prières, des bonnes et des mauvaises, des prières pressantes et des prières qui viennent trop tard. La parabole du juge inique avec la veuve qui l’importune est introduite par cette parole : « Et il leur dit aussi une parabole, pour (montrer) qu’ils devaient toujours prier et ne pas se lasser (Luc 18 v. 1) ».

Parfois, Dieu nous laisse prier longtemps pour une seule et même chose, pour éprouver notre foi et notre persévérance. D’autres fois, il exauce notre prière immédiatement et directement. Lorsque Daniel s’humiliait devant Dieu, la réponse est venue aussitôt, pendant qu’il priait encore (Daniel 9 v. 21). Mais dans une autre circonstance, nous voyons Daniel mener deuil « trois semaines entières » avant de recevoir une réponse (Daniel 10 v. 2). Dans ce cas, Dieu voulait lui donner l’occasion de s’unir à Ses intérêts et Ses pensées. Et c’est ainsi que le prophète a eu trois semaines entières pour prier et attendre avant que Dieu lui accorde ce qu’il avait demandé au bord du fleuve Hiddékel. Mais c’était certainement un temps de communion précieuse avec Dieu. Car la persévérance dans la prière rend plus profondes la communion avec Dieu et la conscience de notre dépendance de Lui.

Il y a des cas où nous sommes exhortés à demander avec persévérance et même avec ténacité, alors que dans d’autres, pour telle prière précise, nous sommes invités à cesser de prier. C’est ce dernier cas qu’a vécu l’apôtre Paul. Après que le Seigneur lui ait montré clairement qu’Il ne donnerait pas suite à sa demande de lui retirer son « écharde pour la chair », Il lui a dit : « Ma grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit dans l’infirmité (2 Corinthiens 12 v. 9) ». De même, Moïse, après avoir supplié l’Éternel instamment et à plusieurs reprises de lui permettre quand même de passer dans le pays promis, reçut finalement la réponse : « C’est assez, ne me parle plus de cette affaire (Deutéronome 3 v. 26) ».

Ces contrastes dans la manière dont Dieu répond à nos prières peuvent être un sujet de difficultés pour nous. Cependant nous avons besoin de la foi dans tous les cas, soit que Dieu nous exauce immédiatement, soit qu’il nous fasse attendre « trois semaines entières ». Nous ne supporterions certainement guère si Dieu nous répondait toujours de cette manière. La foi est autant nécessaire pour persévérer dans la prière, que pour cesser de prier pour telle chose particulière et laisser Dieu agir selon Ses voies à notre égard. La paisible soumission à la volonté de Dieu, même si ce que nous avons demandé ne peut pas nous être accordé, ne peut être réalisée que dans une pleine confiance en Sa bonté et en Sa sagesse.

Une telle opposition entre différents côtés d’une seule et même vérité, ici en rapport avec la prière, me paraît toujours particulièrement à sa place lorsque nous voulons ne nous occuper que d’un côté particulier, et que nous voulons en forcer l’application. Nous perdons trop vite des yeux qu’il y aussi d’autres manières de voir. Seul cet équilibre intérieur nous gardera d’un point de vue exclusif, ou pire, du fanatisme.

Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Georges André.

• AMIS (les trois) (2) - La connexion avec le comportement humain est caractéristique de l’évangile que Dieu nous a donné par Luc.

Deux paraboles nous enseignent la valeur de la prière instante et persévérante : celle des trois amis en Luc 11 et celle de la veuve et du juge inique en Luc 18. Il est désirable de faire une comparaison entre les deux, mais nous ne voulons le faire que plus tard, quand nous aurons considéré de plus près la parabole de Luc 11. Nous la désignons par le titre des trois amis parce que nous y voyons trois amis : l’ami qui a faim, l’ami qui demande, et l’ami auquel la demande est faite.

« Et il leur dit : Qui sera celui d’entre vous qui, ayant un ami, aille à lui sur le minuit, et lui dise : Ami, prête-moi trois pains, car mon ami est arrivé de voyage chez moi, et je n’ai rien à lui présenter ? Et celui qui est dedans, répondant, dira : Ne m’importune pas ; la porte est déjà fermée, et mes enfants sont au lit avec moi ; je ne puis me lever et t’en donner. Je vous dis que, bien qu’il ne se lève pas et ne lui en donne pas parce qu’il est son ami, pourtant, à cause de son importunité, il se lèvera et lui en donnera autant qu’il en a besoin (Luc 11 v. 5 à 8) ».

Au début du chapitre 11, juste avant cette parabole, Luc nous rapporte un autre exemple de cela, celui du Seigneur, comme homme dépendant, priant Son Dieu. Stimulés par l’exemple de leur Maître, les disciples paraissent avoir reconnu la nécessité de la prière, en sorte que l’un d’eux demande au Seigneur : « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Là-dessus, le Seigneur leur donne la prière qu’on appelle le Notre Père, une prière merveilleuse qui était parfaitement adaptée à la situation et à l’époque où se trouvaient les disciples. Ceux-ci ne se trouvaient pas encore dans la position chrétienne, car le Seigneur n’était pas encore passé par la mort et la résurrection. À quoi cela aurait-il servi, si le Seigneur leur avait imposé des demandes (chrétiennes) qu’ils n’auraient absolument pas été en mesure de comprendre en tant que Juifs à ce moment-là ? Même si cette « prière du Seigneur », comme on l’appelle souvent, a eu une grande importance pour le résidu juif de l’époque, et en aura aussi une grande pour le résidu juif futur, elle n’en contient pas moins des principes moraux que nous ne devons pas non plus méconnaître aujourd’hui.

Pour approfondir chez Ses disciples la conscience de l’importance de la prière, le Seigneur ajoute cette parabole des trois amis. Les traits en sont particulièrement vifs, et il vaut la peine d’en considérer à la fois les parallèles et les contrastes. En partant du comportement typique d’un homme, des conclusions sont tirées sur le comportement de Dieu. La connexion avec le comportement humain est caractéristique de l’évangile que Dieu nous a donné par Luc.

Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Georges André.

• AMIS (les trois) (3) - Ne négligeons pas la prière pour les autres.

La parabole nous présente d’abord l’ami qui fait une requête. Il ne demande pas pour lui-même, mais pour un autre ; il se charge de son cas et s’emploie en sa faveur. Nous pouvons aussi certainement faire ces deux choses : prier pour nous-mêmes et prier pour les autres. Tous les deux sont justes et nécessaires. Sachons voir au-delà de nos propres intérêts et ne négligeons pas la prière pour les autres, pour tous les saints (Éphésiens 6 v. 18) et pour tous les hommes et tous ceux qui sont haut placés (1 Timothée 2 v. 1 à 2). C’est sur la première catégorie que nous avons à apprendre ici. Ce qui nous frappe, c’est la concision de la requête. Le demandeur ne fait pas un long exposé à son ami, mais il formule au contraire sa demande d’une manière claire et précise : « Ami, prête-moi trois pains ». Il n’a pas besoin de deux, ni de quatre pains, mais de trois, et c’est ce qu’il dit à son ami.

Combien nous avons à apprendre de cet exemple ! Spécialement quand nous prions en public, efforçons-nous de prier de façon précise et concrète, et ne nous perdons pas en considérations interminables. Faire un exposé à Dieu quand nous sommes à genoux, c’est le contraire de ce que le Seigneur nous enseigne ici. On ne peut pas toujours éviter les prières ayant un contenu général ; mais des demandes concrètes dévoilent un intérêt profond pour la personne ou la chose dont il s’agit.

Le caractère pressant de la demande est encore souligné dans la parabole par le fait que celui qui adresse la requête se présente à la porte de son ami à une heure tout à fait indue. Il est lui-même trop pauvre, ou il n’est momentanément pas en mesure de nourrir son ami arrivé de voyage. Il va donc en confiance chez son ami qui est dans l’aisance, et il frappe à sa porte à l’heure où l’on dort. Il ne se laisse pas plus impressionner par son refus (« Ne m’importune pas »), que par toutes ses explications sur l’impossibilité dans laquelle il se trouve d’aider sur le champ. Quand bien même la porte est déjà fermée, il continue à frapper jusqu’à ce qu’il ait en main ce qu’il demande.

Dieu prend plaisir à ce que ses enfants manifestent une certaine insistance dans leurs prières, voire même de la ténacité. Nous trouvons cette pensée chez les prophètes : « Vous qui faites se ressouvenir l’Éternel, ne gardez pas le silence, et ne lui laissez pas de repos… (Ésaïe 62 v. 6 et 7) ». Abraham n’a-t-il pas déjà manifesté cette ténacité lorsqu’il intercédait devant l’Éternel en faveur de la ville de Sodome, et qu’il diminuait progressivement le nombre possible des justes qui s’y trouvaient (Genèse 18 v. 22 à 33) ? N’en a-t-on pas un peu le souffle coupé quand on lit cette histoire dans Genèse 18 ?

Une telle persévérance dans la prière honore le Dieu Tout-puissant : « Car il faut que celui qui s’approche de Dieu croie que (Dieu) est, et qu’il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent (Hébreux 11 v. 6) ».

L’humble confession de notre propre indigence est une condition supplémentaire importante pour que la prière soit agréable à Dieu. L’ami qui venait demander était conscient de son dénuement et de son incapacité à venir en aide à son ami affamé ; c’est pourquoi il s’adresse à son ami manifestement mieux pourvu que lui. Nous aussi, nous sommes entièrement incapables de nourrir à l’aide de nos propres ressources les personnes affamées qui nous entourent, qu’il s’agisse des besoins des pécheurs perdus ou de ceux des enfants de Dieu manquant du nécessaire. Pourtant nous connaissons Celui qui est riche, riche aussi en miséricorde : c’est notre Dieu et Père. Allons à Lui lorsque nous avons besoin de pain, tant pour nous-mêmes que pour les autres !

Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Georges André.

• AMIS (les trois) (4) - Si nous venons à Dieu pour prier, nous ne prions pas un ami, mais Dieu Lui-même.

Dans l’application de la parabole, il y a des parallèles évidents entre l’ami qui demande et l’attitude qui nous est recommandée. Il en est autrement avec l’ami riche auquel est adressée la requête. Si on fait l’application à Dieu, on trouve plus de contrastes que de parallèles. Souvent ce sont justement les contrastes qui nous offrent les leçons à apprendre. Tel est le cas ici. Le Seigneur Jésus n’a pas honte de nous nommer Ses « frères » ou Ses « amis ». (Hébreux 2 v. 11 et 12 ; Jean 15 v. 14 et 15). Or si nous venons à Lui pour prier, nous ne prions pas un ami, mais Dieu Lui-même. C’est le premier contraste, et nous devons toujours être conscients de qui est la personne à qui nous nous adressons en prière. Le Seigneur Jésus à qui nous adressons notre prière, est Dieu ; notre Père à qui nous adressons notre prière, est Dieu. Un ami se tient sur un pied d’égalité, mais Dieu est infiniment élevé au-dessus de nous. Il est Souverain absolu.

Est-il concevable que nous puissions venir à Lui à un moment qui Le dérange ? Est-il pensable qu’Il nous dise : « Ne m’importune pas, la porte est déjà fermée » ? Est-il possible qu’Il allègue une quelconque excuse pour nous renvoyer ? Mille fois non ! « Voici, celui qui garde Israël ne sommeillera pas, et ne dormira pas (Psaume 121 v. 4) ». Il aime à donner, Il donne plus que ce que nous lui demandons, et Il est toujours bien disposé. Nous n’avons jamais à craindre de troubler Son repos, ni de Le fatiguer. Si nous pouvons nous servir encore une fois de l’image de l’ami, et l’appliquer au Seigneur, nous apprenons alors du livre des Proverbes cet encouragement consolant : « L’ami aime en tout temps, et un frère est né pour la détresse (Proverbes 17 v. 17) ».

Le motif pour lequel celui qui demande obtient ce qu’il demande, fait aussi ressortir clairement une grande différence entre la manière d’agir de Dieu et celle de l’ami à qui est adressée la demande dans notre parabole. Ce dernier se voit non seulement dérangé dans son repos, mais il nourrit aussi des sentiments égoïstes et peu aimables envers son prochain. C’est pour cela qu’il commence par lui opposer un refus. Ce n’est que lorsqu’il est amené à craindre d’être incommodé plus longtemps par son insistance, qu’il se lève, cela est devenu subitement possible malgré les enfants au lit, et qu’il lui donne ce dont il a besoin. Il le lui donne, non pas parce qu’il est son ami, mais à cause de son culot.

Dieu donne-t-Il pour de tels motifs et de cette manière ? Non, bien sûr ! Notre Père est l’amour parfait et la bonté parfaite. Il aime à nous bénir, et Il bénit surabondamment ceux qui, en toute confiance, viennent à Lui avec leurs besoins. Il s’ensuit que la leçon essentielle de notre parabole est la suivante : Si la persévérance conduit déjà au but de la part d’un homme qui n’y voit que de l’importunité, combien plus Dieu répondra-t-Il aux appels persévérants de Ses enfants qui se confient fermement en Lui !

Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Georges André.

• AMIS (les trois) (5) - Comparaison sommaire avec la parabole de « la veuve ».

Nous sommes impressionnés par la manière dont notre Seigneur et Sauveur nous enseigne aussi dans cette parabole. Or le Seigneur y rajoute le principe divin suivant : « Demandez, et il vous sera donné ; cherchez, et vous trouverez ; heurtez, et il vous sera ouvert ; car quiconque demande, reçoit ; et celui qui cherche, trouve ; et à celui qui heurte, il sera ouvert (Luc 11 v. 9 et 10) ». Ces paroles ne sont-elles pas propres à conférer à nos requêtes ce caractère d’urgence, auquel Dieu aime tant répondre ? Mais faisons bien attention à ceci : l’urgence et la persévérance, c’est à nous de les avoir, non pas à Dieu.

Nous n’avons pas encore considéré la parabole du juge inique et de la veuve en Luc 18. Faisons quand même ici une comparaison entre l’ami et la veuve. Dans les deux paraboles il y a un contraste duquel nous avons à apprendre, le contraste entre ce qu’est l’homme et ce qu’est Dieu. Il ne peut pas être plus immense. Un juge inique se voit contraint de donner suite à la demande de la pauvre veuve, mais il le fait parce qu’il est tourmenté par ses cris incessants. Un ami malveillant se voit contraint de se lever au milieu de la nuit pour répondre aux besoins de son voisin, mais il ne le fait qu’à cause de son importunité.

Or ce que Le grand Maître qui enseigne veut faire savoir, c’est que, si la ténacité arrive à ses fins même de la part de gens mal disposés, et qu’elle permet d’obtenir le bienfait, combien plus le Dieu de bonté laissera-t-Il se déverser Sa bénédiction sur vous quand vous lui demandez avec sérieux, avec persévérance et avec foi. La veuve est allée vers le juge pour lui exposer sa propre cause. L’ami, par contre, est intervenu en faveur de son frère affamé. Ainsi le Seigneur nous enseigne dans ces deux paraboles que nous devons prier pour nous-mêmes et pour les autres, jusqu’à ce que nous soyons exaucés. L’une de ces paraboles illustre l’exhortation : « Demandez, et il vous sera donné » ; et l’autre, l’exhortation « Frappez, et il vous sera ouvert ».

Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Georges André.

• AMOUR du PÈRE (pour son Fils) - C’est pour Jésus que Dieu cherche une épouse.

En Matthieu 22 v. 2, un roi fit des noces « pour son fils ». Nous lisons souvent cette parabole en pensant aux conviés, à leurs excuses ; nous voyons les invités de plus en plus nombreux entrer dans la salle des noces ; nous considérons les esclaves persévérant dans leur tâche ; mais Dieu veut, en première ligne, attirer notre attention sur son Fils. C’est pour Lui qu’il cherche une épouse (Genèse 24) ; c’est à Lui que doit revenir toute gloire.

En Marc 12:6, après le rejet renouvelé des esclaves, le père « ayant encore un unique fils bien aimé, le leur envoya ». L’Éternel dit à Abraham en Genèse 22 : « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac .. ». Quatre fois dans l’évangile de Jean, il nous sera répété que le Père aime le Fils : avant la fondation du monde, dans sa vie sur la terre, alors qu’il laisse sa vie, et en mettant toutes choses entre ses mains.

Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Georges André.

• AMOUR du PÈRE (pour le pécheur) - Les hommes seront jugés selon leurs œuvres, chacun recevra la rétribution que mérite sa conduite.

La parabole du fils prodigue en Luc 15, en est le merveilleux tableau. C’est l’amour qui reçoit, qui accueille, l’amour parfait qui chasse la crainte (1 Jean 4 v. 18). Quoi de plus normal qu’après l’inconduite du fils, le père, avec tout son désir de bien l’accueillir, l’eût laissé venir tremblant frapper à la porte. Mais tel n’est pas le cœur de Dieu : « Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion et courant à lui, se jeta à son cou et le couvrit de baisers ! »

Donner des vêtements au prodigue couvert de haillons et lui offrir un bon repas pour marquer son retour aurait pu suffire. Mais le père fait amener dehors la plus belle robe ; il ne se contente pas de dire : mange et rassasie-toi ; il dit : « Mangeons et faisons bonne chère » ; il invite le fils à sa propre table, et toute la maison doit se réjouir parce que celui qui était mort est revenu à la vie. « Le Père lui-même vous aime ».

Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Georges André.

• AMOUR du FILS - Du champ du monde, Jésus tire Son trésor, composé de tous Ses rachetés.

Le trésor et la perle (Matthieu 13 v. 44 à 46).

Ces deux paraboles ne nous présentent pas, comme on le dit parfois, le pécheur qui trouve le trésor du salut ou découvre en Jésus la perle de grand prix. En effet, le pécheur n’est pas appelé à vendre tout ce qu’il a et à acheter le salut ; la grâce est offerte gratuitement à qui l’accepte. Mais ces deux récits nous présentent le Seigneur Jésus lui-même qui, sachant quel trésor il allait tirer de ce monde, a tout donné pour l’acquérir. « Il s’en va ! » Cela ne rappelle-t-il pas peut-être le bouc azazel qui s’en allait chargé des péchés d’Israël (Lévitique 16 v. 8 ; 21 et 22) ? Au moment où il démasque Judas, le Seigneur Jésus dira : « Le fils de l’homme s’en va (Matthieu 26 v. 24) ». « Il vend tout ce qu’il a » : pensons à tout ce que le Seigneur a laissé : il s’est anéanti lui-même ; comme homme, il s’est abaissé ; il a renoncé à tous ses droits de Messie, à toute la considération qui lui était due de la part des hommes, même à la sympathie de ses disciples ; il s’est livré lui-même.

Du champ du monde, il tire ce trésor, composé de tous ses rachetés ; autant de joyaux précieux dont chacun d’eux a été acquis, et qui, tous ensemble, forment le trésor (Galates 2 v. 20 ; Éphésiens 5 v. 2). Il est aussi ce marchand qui cherche de belles perles et en a trouvé une de très grand prix ; pour elle aussi il vend tout ce qu’il a et l’achète. Perle qui nous parle de son épouse, de l’Église pour laquelle aussi il s’est livré lui-même (Éphésiens 5 v. 25).

Le Samaritain (Luc 10 v. 30 à 37).

Pourquoi, dans cette parabole, le Seigneur Jésus a-t-il choisi de se dépeindre sous les traits d’un Samaritain ? N’était-il pas lui-même un homme méprisé (Jean 8 v. 48), celui que la nation abhorre ? (Ésaïe 49 v. 7). « Allant son chemin », en parfaite grâce, il descendait du lieu de la bénédiction (Jérusalem) vers celui de la malédiction et de la mort (Jéricho). Ému de compassion, il s’approche (cf. Luc 15 v. 20) ; il bande les plaies ; il met le blessé sur sa propre bête et le mène dans l’hôtellerie ; il a soin de lui, et pourvoit ensuite à tous ses besoins pour le temps de Son absence.

Le bon berger.

En Luc 15 v. 4 à 7, nous contemplons l’amour qui cherche jusqu’à ce qu’il ait trouvé ; l’amour qui porte sa brebis sur ses propres épaules. Il est allé après elle quand elle était perdue ; mais en Jean 10, il va devant celles qui le suivent, belle image de l’amour qui conduit. Cinq fois dans ce dernier chapitre, il nous est répété qu’il met sa vie pour les brebis.

Le grain de blé (Jean 12 v. 24).

Le Samaritain allait son chemin ; le Berger cherchait jusqu’à ce qu’il ait trouvé ; mais le grain doit mourir : « Tu nous aimas jusqu’à la mort, Sauveur plein de tendresse…».

Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Georges André.

• AVEUGLE (conducteurs d'aveugles) (1) - Besoin de nouvelle naissance, pas seulement d’amélioration de nos vies.

En Matthieu 15 v. 14 le Seigneur emploie une image des scribes et des pharisiens que nous appellerions à peine une parabole à cause de sa brièveté. Mais dans le passage parallèle de l’évangile selon Luc, il est dit expressément : « Et il leur disait aussi une parabole : Un aveugle peut-il conduire un aveugle ? Ne tomberont-ils pas tous deux dans la fosse ? (Luc 6 v. 39) ».

Certes, c’est une très petite parabole mais ce n’est pas pour autant qu’elle ne contient pas de précieux enseignements pour nous. Comme Matthieu nous le montre, le Seigneur Jésus prononce ces paroles à la suite du reproche des pharisiens aux disciples de Jésus qui mangeaient le pain sans s’être lavé les mains. Le Seigneur les dénonce comme hypocrites, car eux-mêmes transgressaient le commandement de Dieu à cause de leur tradition, et ainsi l’annulaient (Matthieu 15 v. 1 à 6). Les doctrines qu’ils enseignaient au peuple n’étaient rien d’autre que des commandements d’hommes, comme le Seigneur le dit clairement à l’aide d’une citation d’Ésaïe (Matthieu 15 v. 9). Ils commettaient l’erreur habituelle de croire qu’on peut plaire à Dieu par des choses extérieures, et ils oubliaient que même Satan peut se servir d’un système religieux (comme le leur ou le notre) pour atteindre son but de faire du mal. Leur formalisme creux ne les menait pas seulement à l’hypocrisie, comme on l’observe de manière générale ; mais en rajoutant leurs règlements humains à la parole de Dieu, ils enlevaient la force à Sa sainte parole.

Tout à coup, le Seigneur se détourne d’eux et appelle la foule. C’est à celle-ci, et non aux pharisiens, qu’Il enseigne que ce n’est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l’homme, mais ce qui en sort. Le problème n’était pas le fait de manger avec des mains non lavées. Il se trouvait beaucoup plus dans le cœur méchant de l’homme et dans tout ce qui découle de cette source (Matthieu 15 v. 19 et 20). Entendre cela était une pierre d’achoppement pour les pharisiens de l’époque, et il en est encore ainsi de nos jours pour l’homme religieux. On ne veut pas admettre que l’homme a une nature corrompue et que, pour cette raison, ce n’est pas d’amélioration qu’il a besoin, mais de nouvelle naissance (Jean 3 v. 3 à 5). Il n’y a que l’implantation d’une vie nouvelle et divine qui peut apporter remède et salut. Ceux qui possèdent cette vie, le Seigneur les compare aux « plantes » que Son Père céleste a plantées. Les pharisiens n’en faisaient pas partie. Toutes les plantes que le Père n’avait pas plantées seraient déracinées, une image sérieuse du jugement à venir (Matthieu 15 v. 13).

Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.

• AVEUGLE (abandonnés à leurs propres voies) (2) - Pour ceux qui sont des adversaires déclarés de la vérité.

Après cette déclaration assez générale du verset 13, le Seigneur recommence à parler directement des pharisiens, et dit ceci aux disciples à leur sujet : « Laissez-les ; ce sont des aveugles, conducteurs d’aveugles : et si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse (Matthieu 15 v. 14) ». Cette expression « Laissez-les » est extrêmement sérieuse. Ces hommes n’avaient rien d’autre à attendre que le jugement, aussi les disciples devaient les laisser, les laisser faire. Ils ne devaient pas discuter avec eux dans l’espoir d’arriver finalement à les convaincre. De façon similaire, l’apôtre Paul met le jeune Timothée en garde contre Alexandre, l’ouvrier en cuivre, qui lui avait fait beaucoup de mal : « Garde-toi aussi de lui, car il s’est fort opposé à nos paroles (2 Timothée 4 v. 14 et 15) ». Qu’y a-t-il de plus sérieux que Dieu abandonnant un homme et le laissant poursuivre ses propres voies ? Certes, Il rend témoignage de Lui-même à chaque homme, et cela plusieurs fois (voir Job 33 v. 29 et 30). Mais si celui-ci ne veut définitivement pas revenir, Dieu le laisse finalement aller. Ces paroles « Laissez-les ! » s’adressent également à nous aujourd’hui à l’égard de ceux qui sont des adversaires déclarés de la vérité.

À quoi sert-il de discuter sur des questions de doctrine avec quelqu’un qui est encore spirituellement mort, et qui est peut-être un opposant déclaré à la vérité ? Ce n’est pas seulement inutile, mais c’est même dangereux. Dans le Sermon sur la montagne, le Seigneur Jésus avertit Ses disciples de ne pas donner ce qui est saint aux chiens, ni de jeter les perles aux pourceaux, « de peur qu’ils ne les foulent à leurs pieds, et que, se retournant, ils ne vous déchirent (Matthieu 7 v. 6) ». Il ne faut pas tendre la main à un mauvais usage de la grâce.

Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.

• AVEUGLE (état d'aveuglement) (3) - Ne venir à Christ montre une incomprehension des Écritures, c'est être aveugle aveugle.

Avant de nous occuper des conducteurs religieux d’Israël, nous aimerions jeter un coup d’œil sur ceux qu’ils enseignaient. Le Seigneur jugeait que, dans l’ensemble, les Juifs étaient des « aveugles », aveugles quant à eux-mêmes et aveugles quant aux pensées de Dieu. C’est vraiment un jugement sérieux ! Comme nous le verrons plus tard, cela n’implique rien moins, pour ces Juifs, que de partager plus tard le sort terrible de ceux qui les enseignaient. Le jugement des pharisiens sur leur propre peuple était pourtant méprisant : « cette foule qui ne connaît pas la loi est maudite (Jean 7 v. 49) ». Quel orgueil émane de ces paroles !

Outre la propre justice, cet orgueil était l’un des caractères principaux des conducteurs religieux. Dans la parabole du « pharisien et du publicain », le Seigneur place ces deux caractères l’un à côté de l’autre : ces gens mettaient leur confiance en eux-mêmes, se croyant justes ; et ils méprisaient les autres (Luc 18 v. 9). Ils avaient pourtant pris parmi le peuple d’Israël la position de docteurs (enseignants), et selon l’expression du Seigneur, ils s’étaient « assis dans la chaire de Moïse (Matthieu 23 v. 2) ». Ils se croyaient compétents et seuls autorisés à prendre des décisions quant à toutes les questions religieuses. Cette prétention venait de ce qu’ils possédaient les rouleaux de la Loi, et qu’ensemble avec les scribes, ils prenaient soin du texte sacré et veillaient à son respect et à son maintien. Étant instruits dans la loi, ils osaient se faire conducteurs d’aveugles (Romains 2 v. 19). Dans les synagogues, ils enseignaient le peuple, et exposaient en détails les dispositions de la loi.

Cela ne veut pas dire qu’ils les avaient comprises. Certes ils pensaient les avoir comprises, mais le Seigneur Jésus dit qu’ils étaient des aveugles conducteurs d’aveugles. Celui qui comprenait réellement les Écritures, devait reconnaître qu’elles rendent témoignage de Lui, et venir à Lui pour avoir la vie éternelle (Jean 5 v. 39 et 40). Mais ils ne venaient pas à Lui, et cela montre qu’ils n’avaient pas compris les Écritures, qu’ils étaient aveugles.

Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.

• AVEUGLE (origine) (4) - Notre grande responsabilité de ne pas déformer la parole de Dieu.

Cet aveuglement spirituel n’était pas seulement un simple hasard malheureux ; ce n’était pas non plus seulement l’aveuglement naturel de l’homme à cause de son état de péché. Non, c’est parce qu’ils croyaient voir, qu’ils étaient véritablement aveugles (Jean 9 v. 39 à 41). Nous traiterons ces versets de manière plus détaillée quand nous nous occuperons de la parabole de « la porte des brebis » en Jean 10. En tout cas, les pharisiens avaient refusé de « voir », et pour cela, eux qui voyaient (c’est-à-dire qui croyaient voir), ils allaient devenir aveugles. C’était un jugement de la part du Seigneur. Ils préféraient les ténèbres à la lumière (Jean 3 v. 19), et ainsi s’accomplissait en eux la prophétie de Sophonie 1 (1 v. 17) : « Et je ferai venir la détresse sur les hommes, et ils marcheront comme des aveugles ; car ils ont péché contre l’Éternel ; et leur sang sera répandu comme de la poussière, et leur chair comme de la fiente ». Être condamné à l’aveuglement, quel jugement sérieux ! Il commence déjà au temps actuel, et a des conséquences éternelles.

Il est presque effrayant de constater le nombre de fois, et la manière dont le Seigneur Jésus qualifie d’aveugles ces conducteurs spirituels dans Son discours de Matthieu 23. « Malheur à vous, guides aveugles ! (23 v. 16) » ; « fous et aveugles ! (23 v. 17) » ; « aveugles ! (23 v. 19) » ; « guides aveugles ! (23 v. 24) » ; « pharisiens aveugles ! (23 v. 26) ». S’ils avaient eu des yeux oints par l’Esprit, ils auraient été gardés de tomber dans la fosse. Mais comme ils croyaient voir, ils étaient en réalité aveugles, et ce sort tomberait justement sur eux. « Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse ». Ainsi cette petite parabole se termine par cette allusion au jugement à venir qui porterait aussi bien sur les conducteurs que sur ceux qui étaient conduits.

Ne pouvons-nous pas appliquer cette parabole au temps actuel et aux différents états dans la chrétienté ? Très certainement ! Aujourd’hui comme autrefois, le « dieu de ce siècle », Satan, aveugle « les pensées des incrédules pour que la lumière de l’évangile de la gloire du Christ ne resplendît pas pour eux (2 Corinthiens 4 v. 4) ». Mais quel jugement tombera sur ceux qu’il peut utiliser comme conducteurs spirituels pour opérer cet aveuglement ! Ceci ne place-t-il pas sur nous cette grande responsabilité de ne pas déformer la parole de Dieu, mais de présenter simplement la vérité devant les consciences des gens ?

Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.

• AVEUGLE (triomphe de la grâce) (5) - Malgré l’aveuglement moral croissant des hommes, ce triomphe de la grâce se poursuit encore de nos jours.

Nous ne voulons cependant pas terminer le commentaire sur cette petite parabole sans présenter la grâce de Dieu qui peut agir malgré tout. Saul de Tarse était aussi un pharisien, et même un persécuteur de l’assemblée. Pourtant Dieu lui a ouvert les yeux, les yeux du corps comme les yeux spirituels (Actes 9 v. 12 à 18). Et non seulement cela, mais le Seigneur qui lui était apparu l’envoya vers d’autres, vers les nations, « pour ouvrir leurs yeux, pour qu’ils se tournent des ténèbres à la lumière (Actes 26 v. 17 et 18) ».

Tandis que dans notre parabole les aveugles sont égarés par des aveugles, et finissent ensemble dans la fosse, les esclaves de la parabole du « grand souper », sur l’ordre du maître de la maison, amènent entre autres des aveugles trouvés dans les rues et les ruelles de la ville (Luc 14 v. 21). Eux aussi conduisent des aveugles, mais ils ne sont pas des aveugles conducteurs d’aveugles. Et où finit leur chemin commun ? Dans la salle de fêtes du Maître ou, selon la présentation correspondante de Matthieu 22, dans la salle des noces du roi. Si le Seigneur amène à Lui de tels aveugles, ne peut-on pas penser qu’Il leur a d’abord ouvert les yeux avant qu’ils prennent place à Sa table ? Le prophète Élisée nous en donne un bel exemple. Quand il accompagna à Samarie les Syriens ennemis frappés d’aveuglement, il pria : « Éternel, ouvre les yeux à ces hommes, afin qu’ils voient. Et l’Éternel ouvrit leurs yeux, et ils virent… » Et alors un grand repas leur fut préparé (2 Rois 6 v. 19 à 23) ».

Quel triomphe de la grâce de Dieu ! Malgré l’aveuglement moral croissant des hommes, ce triomphe de la grâce se poursuit encore de nos jours.

Source : « ENSEIGNEMENT PRATIQUE DES PARABOLES » - par Christian Briem.

• Bible-foi.com

Compilation de commentaires

• ARCHE (du témoignage) - Le seul lieu de rencontre entre l’Éternel et son peuple par l’intermédiaire de Moïse et d’Aaron. Deux figures du double caractère du service de Christ envers nous ; l’apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession .

Au-delà du « Voile », dans le « Très Saint », il n'y avait qu'un seul meuble, « l'Arche » ; image de notre acceptation en Christ et devant Dieu « au niveau spirituel », de l’œuvre de la croix et de notre position en Lui. L'arche est une sorte de coffre rectangulaire, fait de bois recouvert d'or, muni d'un couvercle d'or pur, appelé le « Propitiatoire ». Par dessus (et tirés de la même masse) étaient deux chérubins en or battu. Dans cette « Arche » (sous le Propitiatoire) étaient placés le vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les deux Tables de la Loi. (Hébreux 9 v. 4). Une lumière surnaturelle apparaissait sur le Propitiatoire et brillait entre les chérubins, représentant la présence divine. C'était la seule lumière du « Très Saint ».

Au-delà du « Voile », dans le « Très Saint », il n'y avait qu'un seul meuble, « l'Arche » ; image de notre acceptation en Christ et devant Dieu « au niveau spirituel », de l’œuvre de la croix et de notre position en Lui. L'arche est une sorte de coffre rectangulaire, fait de bois recouvert d'or, muni d'un couvercle d'or pur, appelé le « Propitiatoire ». Par dessus (et tirés de la même masse) étaient deux chérubins en or battu. Dans cette « Arche » (sous le Propitiatoire) étaient placés le vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les deux Tables de la Loi. (Hébreux 9 v. 4). Une lumière surnaturelle apparaissait sur le Propitiatoire et brillait entre les chérubins, représentant la présence divine. C'était la seule lumière du « Très Saint ».

- L'arche était composée de bois de Sittim (acacia réputépour sa résistance et son caractère imputrescible) ; image de l’incarnation de Christ et de sa vie d’homme sur la terre « saint, innocent, sans souillure, séparé des pécheurs » (Hébreux 7 v. 26).

- Elle était plaquée d’or pur ; « symbole de la gloire intrinsèque de Dieu dans sa justice, sa sainteté, sa vérité, sa sagesse, sa puissance et son amour » (Apocalypse 21 v. 11 à 18) ». Tous les éléments qui parlent du Seigneur Jésus sont d’or pur, alors que ce qui parle des rachetés est simplement d’or (les ais, les traverses, les piliers du rideau). Nous sommes revêtus de Christ.

Signification spirituelle de « porter l’arche ».